記事概要

「上司を部下にする」というタイトルは、一見すると反発を招く可能性があります。

しかし、この記事では、**「上司をコントロールする」のではなく、「上司とのコミュニケーションを円滑にし、協働関係を築く」**ことを目的としています。

明確な指示が出せない上司の下で働くことは、多くのビジネスパーソンが直面する悩みです。

指示待ちの状態が続くと、仕事が滞るだけでなく、自己成長の機会も失われてしまいます。

この記事では、そうした状況を打破するために、部下の立場から上司を「コーチング」するという視点で、具体的な方法を解説します。

なぜ上司は明確な指示を出せないのか?

「上司からの指示がいつも曖昧で困る…」

こう感じている方は少なくないでしょう。

上司も人間です。さまざまな事情を抱えているため、常に明確な指示を出せるとは限りません。

ここでは、上司が明確な指示を出せない理由について解説します。

多忙で細かい指示を考える余裕がない

多くの場合、上司は部下よりも多くの仕事を抱えています。

プレイングマネージャーとして、自らも手を動かしながら、部下のマネジメントや育成、会議や顧客対応など、多岐にわたる業務をこなさなければなりません。

そのため、一つ一つの業務に割ける時間が限られており、部下への細かい指示まで丁寧に考える余裕がないという状況も考えられます。

自分の考えを整理できていない

上司も人間です。常にすべてのことに対して明確な考えを持っているわけではありません。

特に新しいプロジェクトや、経験の浅い分野においては、自分自身の考えを整理できていないまま、部下に指示を出してしまうこともあります。

このような場合、指示が曖昧になったり、途中で変更されたりすることがあります。

「指示を出すのが部下のためになる」と認識していない

上司の中には、**「部下には自分で考えて行動してほしい」「細かく指示を出すことは部下の成長を阻害する」**と考えている人もいます。

このような上司は、あえて曖昧な指示を出し、部下に自分で考えて行動するよう促すことがあります。

しかし、部下の経験やスキルレベルによっては、曖昧な指示に戸惑ってしまうこともあります。

まとめ

上司が明確な指示を出せない理由はさまざまです。

多忙さ、考えの未整理、教育方針など、上司の置かれた状況や考え方によって異なります。

大切なのは、上司の状況を理解し、コミュニケーションを取りながら、建設的に解決策を探っていくことです。

まず、上司をコーチングする方法についての基本的な考え方を説明します。

「指示を出すのが部下のためになる」と認識していない

上司の中には、「部下には自分で考えて行動してほしい」「細かく指示を出すことは部下の成長を阻害する」と考えている人もいます。

このような上司は、部下にあえて曖昧な指示を出し、自分で考えて行動するよう促すことがあります。

しかし、部下の経験やスキルレベルによっては、曖昧な指示では戸惑ってしまうこともあります。

まとめ

「上司を部下にする」という言葉は、字面だけ見ると反発を招く可能性があります。

しかし、ここで重要なのは**「立場」ではなく「仕事」に**焦点を当てることです。

立場ではなく、「仕事を円滑にするパートナー」として接する

上司はあくまでも「会社から役割を与えられた人」であり、人格者であるとは限りません。

一方、部下もまた「会社から役割を与えられた人」であり、上司の言いなりになる必要はありません。

重要なのは、お互いを「仕事を円滑に進めるためのパートナー」として尊重し、協力し合うことです。

「上司を部下にする」マインドセット

「上司を部下にする」という言葉は、字面だけ見ると反発を招く可能性があります。

しかし、ここで重要なのは「立場」ではなく「仕事」に焦点を当てることです。

立場ではなく、「仕事を円滑にするパートナー」として接する

上司はあくまでも「会社から役割を与えられた人」であり、必ずしも人格者であるとは限りません。

一方、部下もまた「会社から役割を与えられた人」であり、上司の言いなりになる必要はありません。

重要なのは、お互いを「仕事を円滑に進めるためのパートナー」として尊重し、協力し合うことです。

受け身ではなく「上司の行動をデザインする」視点を持つ

「上司に指示されたことをこなす」という受け身の姿勢では、いつまで経っても状況は変わりません。

「上司にどのような情報を提供すれば、的確な判断をしてもらえるか」「どのようなサポートをすれば、上司や自分の負担を軽減できるか」

というように、「上司の行動をデザインする」という視点を持つことが重要です。

上司の成功=自分の成功と捉える

上司の成功は、チーム全体の成功、ひいては自分の成功にもつながります。

上司の成功をサポートすることは、決して無駄なことではありません。

むしろ、自分の成長機会を増やし、キャリアアップにもつながる可能性を秘めているのです。

| 「上司を部下にする」というマインドセットは、決して上司を軽視したり、コントロールしようとしたりするものではありません。 お互いを尊重し、協力し合い、共に成長していくための考え方なのです。 このマインドセットを持つことで、上司とのコミュニケーションが円滑になり、仕事がスムーズに進むだけでなく、あなた自身の成長にもつながるはずです。 |

上記のマインドを基本にして部下の立場から上司を「コーチング」する方法について解説しますが、その前に定義として「コーチング」について少し述べておきます。

コーチングとは?

コーチングとは、相手の目標達成をサポートするコミュニケーションスキルです。

ティーチングとは異なり、答えを教えるのではなく、相手自身が考え、行動し、成長することを促します。

コーチングの目的

- 目標達成: 相手が設定した目標を達成するための具体的な計画を立て、実行を支援します。

- 自己成長: 相手の強みや課題を明確にし、成長を促します。

- 能力開発: 相手が潜在的な能力を発揮できるよう、サポートします。

- 問題解決: 相手が抱える問題を解決するためのヒントを与え、自力で解決できるよう導きます。

コーチングの手法

- 傾聴: 相手の話を注意深く聞き、共感する姿勢を示します。

- 質問: 相手に考えさせるような質問を投げかけ、気づきを促します。

- 承認: 相手の行動や成果を認め、自信を与えます。

- フィードバック: 相手の改善点や課題を伝え、成長を促します。

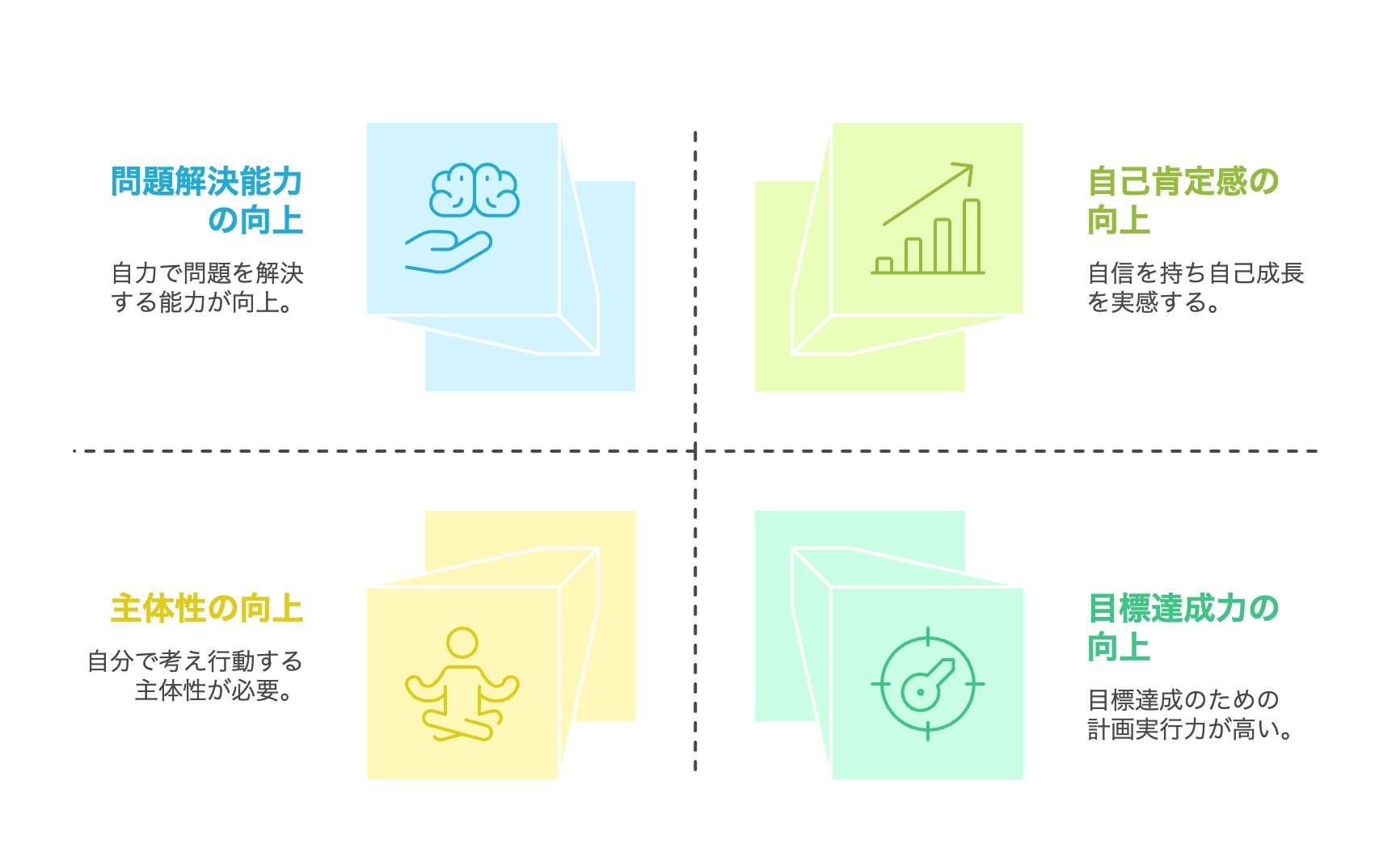

コーチングの効果

- 主体性の向上: 自分で考え、行動するようになるため、主体性が高まります。

- 問題解決能力の向上: 問題を自力で解決できるようになるため、問題解決能力が向上します。

- 目標達成力の向上: 目標達成のための計画を立て、実行できるようになるため、目標達成力が向上します。

- 自己肯定感の向上: 自分の成長を実感し、自信を持つことができるため、自己肯定感が向上します。

では、上司をコーチングする方法についての具体的な方法について説明します。

実践編:上司をコーチングする4つの方法

上司とのコミュニケーションは、仕事を進める上で非常に重要です。

しかし、上司が必ずしも的確な指示を出してくれるとは限りません。

そこで、部下である私たちが上司を「コーチング」することで、より円滑なコミュニケーションを図り、仕事をスムーズに進めることができます。

上司の思考を引き出す質問力

上司に直接的な指示を求めるのではなく、質問によって上司自身に考えさせることが重要です。

例えば、新しいプロジェクトが始まった際に、

- 「この案件の最優先事項は何ですか?」

- 「どのレベルまで詳細を詰めればよいですか?」

といった質問を投げかけることで、上司は自ら考えるようになります。

質問のポイントは、上司が答えやすいように、具体的な選択肢を示したり、具体的な状況を想定したりすることです。

提案型の報連相でリードする

報告・連絡・相談(報連相)は、上司とのコミュニケーションの基本です。

しかし、単に情報を伝えるだけでなく、提案を付け加えることで、上司をリードすることができます。

例えば、

- 「〇〇の方針で進めようと思いますが、いかがでしょうか?」

- 「〇〇という課題があるので、〇〇という解決策を試したいのですが、ご意見いただけますでしょうか?」

といった形で提案することで、上司はYES/NOで答えやすくなります。

指示を待つのではなく、主体的に行動することで、上司からの信頼を得ることができます。

上司のクセを理解し、事前準備を整える

上司には、それぞれ得意・不得意なことや、考え方のクセがあります。

日頃から上司を観察し、どのような状況で迷いやすいのか、どのような情報に興味を示すのかを把握しておきましょう。

そして、上司が迷いやすい場面では、事前に必要な情報を整理しておいたり、いくつかの選択肢を用意しておいたりすることで、上司をサポートすることができます。

小さな成功を積み重ね、上司を「導かれる側」にする

最初は小さな成功体験を共有することから始めましょう。

例えば、

- 「〇〇の方法で進めたら、以前よりもスムーズにできました!」

- 「〇〇というツールを使ったら、〇〇の作業が効率化されました!」

といった報告をすることで、上司は「このやり方は楽だ」と感じるようになります。

小さな成功を積み重ねることで、上司は徐々に「この部下に任せれば安心だ」と思うようになり、最終的には「導かれる側」へと立場が逆転する可能性があります。

上司を「その気にさせる」技術:結論を共有するための巧妙なプロセス

上司を説得する際、自分が考えている結論と全く同じ答えを、いかに上司自身に「発見」させるかというプロセスが重要です。

なぜなら、人間は誰しも「自分の考えは正しい」と信じたい心理が働くため、他者から一方的に提案された意見を受け入れることは難しいからです。

提案は「発見」のきっかけに

そこで、一方的に提案を行うのではなく、提案したい内容を上司自ら発言させるように導くことが有効となります。

例えば、新しいプロジェクトの進め方について提案したい場合、

- 「このプロジェクトで最も重要なことは何だと思いますか?」

- 「現状の課題点は何でしょうか?」

- 「もし〇〇という方法で進めた場合、どのようなメリットがあると思いますか?」

といった質問を投げかけます。

上司に「発見」させるための質問力

これらの質問は、上司に「考えさせる」ためのきっかけとなります。

上司は質問に答える過程で、自らの考えを整理し、課題点や解決策に気づくことができます。

そして、最終的に**「それなら〇〇という方法で進めるのが良いのではないか」**という結論に自ら到達する可能性が高まります。

提案を受け入れやすくする「誘導」

この時、上司が自ら結論にたどり着くように、質問の仕方やタイミングを工夫することが重要です。

決して誘導していることを悟られないよう、あくまで上司の思考をサポートするような形で質問を繰り返しましょう。

上司を「その気にさせる」ことが肝

上司に自分の考えを受け入れてもらうためには、頭ごなしに提案するのではなく、上司自身に「発見」させることが重要です。

そのためには、質問力を駆使して上司の思考を適切に導くための効果的なコミュニケーション戦略が必要です。

このプロセスを意識することで、上司はあなたの提案を「自分の考え」として受け入れやすくなり、よりスムーズな合意形成につながるでしょう。

上司をコーチングすることによるストレスの軽減

上司とのコミュニケーションは、仕事を進める上で避けては通れないものです。

しかし、上司が必ずしも常に明確な指示を出してくれるとは限りません。

指示が曖昧だったり、途中で変更になったりすると、部下としては困惑してしまいます。

「また指示が変わるかもしれないから、今は深く考えずに指示されたことだけをやっておこう」

このように、指示待ちの状態が続くと、仕事に対するモチベーションが低下し、ストレスを感じやすくなります。

指示待ちのストレス

- 時間的ストレス: 指示が明確でないため、作業がなかなか進まず、時間ばかりが過ぎていく焦り

- 精神的ストレス: 曖昧な指示に従って作業を進めた結果、手戻りが発生するのではないかという不安

- 能力不足感: 指示されたことしかできず、自分の能力を発揮できないもどかしさ

上司を「コーチング」する思考術

そこで重要になるのが、「上司を部下にする思考術」です。

これは、上司をコントロールするのではなく、上司とのコミュニケーションを円滑にし、協働関係を築くことを目的としています。

具体的には、上司に対して

- 質問力を活用する: 上司の考えを引き出すような質問を投げかけ、指示の意図を明確にする

- 提案型の報連相: 報告・連絡・相談の際に、自分の考えや提案を積極的に伝える

- 上司のクセを理解する: 上司の得意・不得意を把握し、事前に必要な情報を準備しておく

といった方法が有効です。

ストレス軽減の効果

これらの方法を実践することで、上司とのコミュニケーションがスムーズになり、仕事が効率的に進むようになります。

その結果、指示待ちによるストレスを軽減し、より主体的に仕事に取り組めるようになります。

また、上司との信頼関係が深まることで、安心して仕事を進められるようになり、心理的な負担も軽減されます。

上司を部下にするようなコーチング手法によって、上司自身の意向に沿いながらも良い結果を出せるように導くことができれば、上司のストレスも軽減され、業務全体がスムーズに進むでしょう。